Opinión | Observatorio

De Santiago a Santiago

De Santiago a Santiago

Apenas sin descanso, Ramón Maiz, catedrático de Ciencia Política y estudioso del federalismo, me convocó para dar una conferencia en el Consello de Cultura Gallega. Así que fui de Santiago de Chile al de Compostela. La sede del Consello está en la plaza del Obradoiro y para llegar hay que atravesar los corros de peregrinos –unos dos mil de media al día– que se arremolinan frente al Obradoiro, en medio de la imponente plaza, entre el palacio de Gelmírez, el hostal de los Reyes Católicos y el Ayuntamiento de la ciudad. Es como vivir un día de fiesta. El Consello es una institución autónoma que resiste en medio del erial en el que las sucesivas administraciones políticas han convertido el panorama cultural español. La clave de su supervivencia y de su dinamismo reside en que ha escapado estatutariamente a la lógica política. Sus miembros, que no pueden estar más de ocho años tras el cambio de reglamento que impulsó el historiador Ramón Villares, su anterior presidente, son elegidos por la propia institución o presentados por otras instituciones –como las Academias– con mecanismos reforzados de consenso. No son elegidos por la lógica parlamentaria de cuotas, el procedimiento que politiza todas las instituciones. Por supuesto, sus miembros no reciben sueldo alguno. Así que el Consello solo entrega reconocimiento y honor. Sin embargo, cada cuatro años, las nuevas incorporaciones aportan sangre fresca con renovados compromisos con la defensa de la cultura gallega y, lo que es muy importante, con la aspiración de pensar el mundo actual desde Galicia.

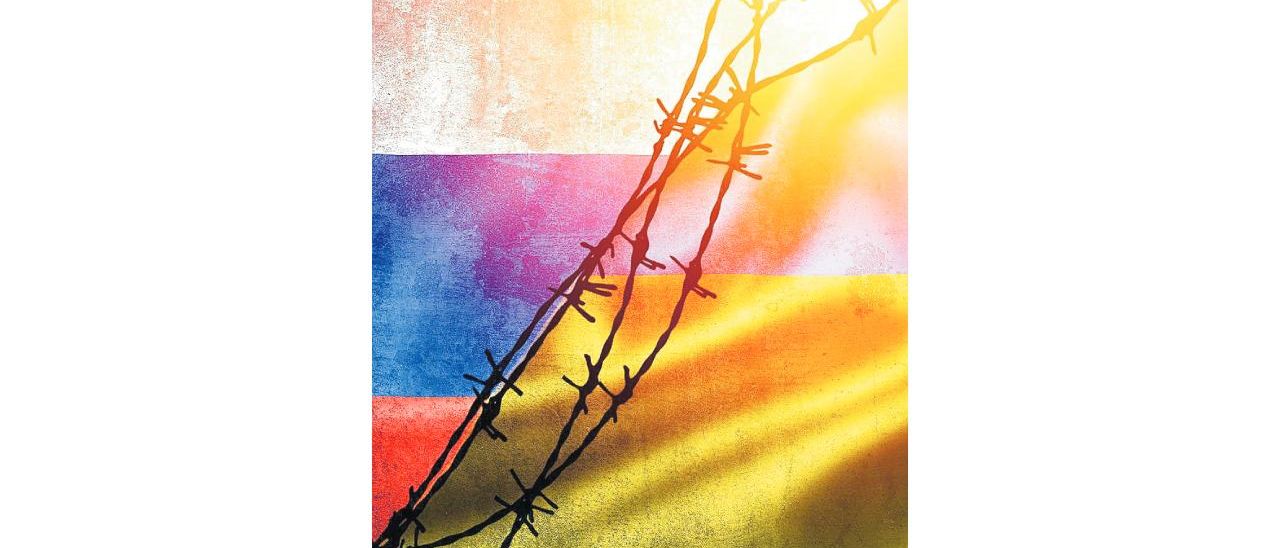

En esta ocasión se trataba de pensar la calidad de la democracia en el mundo presente en una jornada intensa que reunió a una diversidad de colegas de Ciencia Política ante un nutrido público bajo la atenta mirada de su presidenta, Rosario Álvarez. Las ponencias mostraron una sincera preocupación por el destino de la democracia en el inmediato futuro. Todas ellas –Ruth Ferrero, Cristina Monge, Cristina Ares– coincidieron en que ese destino depende de la evolución de la Unión Europea y de la forma en que se resuelva la guerra de Ucrania. Mi intervención quería pensar el problema del destino de la democracia ante la triple acumulación de riqueza, poder y comunicación que no mantiene afinidad electiva alguna con aquella. Lo más preocupante es que, en la situación de riesgo creciente para la democracia, las poblaciones no parecen presentar una mayor militancia en su defensa.

Todas las ponencias coincidieron en que no es un azar que se esté configurando una subjetividad que, en el límite, asfixia la democracia. Yo no dudo en considerar que la característica principal de esa subjetividad es el fanatismo. Con este en libre despliegue, la democracia será inviable. Pues ese fanatismo se basa en la forma más primitiva de organizar la mente, según la diferencia amigo/enemigo. Ahí está el origen de todas las aventuras que llevaron a las ingentes catástrofes del siglo XX. La clave que va a erosionar la democracia es que, en un mundo obsesionado con la presencia del enemigo, la única pasión que se va a imponer es el miedo. Este es el sentido de la creciente agenda de seguridad que se está desplegando por doquier. La centralidad mediática de la guerra de Ucrania colabora intensamente en este escenario. Como dijo Ruth Ferrero, bajo estas condiciones, que están determinando cada vez con más fuerza las manifestaciones públicas europeas –Borrell es hiperactivo en esta línea–, se está generando un clima en el que solo los partidos de extrema derecha podrán gobernar en Europa. Esta tendencia debe detenerse, pues altera de forma sustancial el proyecto constituyente de la Unión Europea, diseñado bajo la premisa kantiana de caminar por el sendero de la paz.

Con este problema está conectada la perspectiva de una incorporación precipitada de Ucrania a la Unión. El ingreso ya no vendría motivado por el cumplimiento de importantes condiciones de derechos humanos, división de poderes, calidad democrática y pluralidad social, sino por motivos estratégicos de seguridad. Por supuesto, la línea roja estará en no permitir el ingreso en la UE de un país en guerra y es de suponer que ese sería el mensaje que le trasladó Von der Leyen a Zelenski el día en que Putin mostraba al mundo su arsenal nuclear. Sin duda, este será un elemento central de presión para que acabe una guerra que no puede terminar en los términos clásicos de vencedor y vencido. Pero esconde el riesgo de que cambie la lógica expansiva de la Unión, basada en compromisos de calidad democrática que, con demasiada frecuencia, ya incumplen algunos países de la Europa oriental.

Sería terrible que una Ucrania dentro de la Unión, con fuerte hostilidad a Rusia, reforzara esos planteamientos seguritarios ya perturbadores en Polonia y Hungría, que serían siempre aplaudidos por las extremas derechas occidentales. De ahí el peligro de que el escenario de guerra y posguerra en Ucrania refuerce la lógica de producción de subjetividad fanática instalada en una diferencia amigo/enemigo que haga inevitables gobiernos extremistas en la UE.

Frente a esta posibilidad, urge que Europa presione con todas sus fuerzas, con China si es preciso, en favor del final negociado de esta guerra insensata y refuerce su agenda de paz. Es la conclusión que extraigo de los debates en el Consello de Cultura Gallega, mientras miro por la ventana a los pacíficos peregrinos del mundo entero que descansan exhaustos en la plaza del Obradoiro.

Suscríbete para seguir leyendo

- Buenas noticias para los mayores de 65 años jubilados: Hacienda te devuelve 4.000 euros si apareces en este listado

- Servicio humanitario: Personal sanitario y policías locales salvan la vida a una mujer en Tenerife

- Macabro hallazgo en Tenerife: un hombre oculta el cadáver de su madre durante cinco meses en su casa

- La hija de Marisol habla sobre el estado de salud de su madre

- Malas noticias para los consumidores: así cambiará el butano en mayo

- La asociación San Gerardo se alza con el primer premio de Cruces de Flores

- Hacienda da a las familias 1.000 euros: estos son los requisitos para pedir la ayuda

- Medida insólita de un municipio canario para regular el turismo