Opinión | Un carrusel vacío

Marina Casado

Desaprendizajes

Desaprendizajes / El Día

Hace unas semanas, en un café madrileño de los que aún conservan ese aire decadente y altivo de comienzos del siglo pasado –techos altos, largos espejos cubriendo las paredes–, una mujer joven, a mi lado, esbozó una curiosa reflexión: «A veces, me gustaría olvidar todo lo que he aprendido para poder volver a sorprenderme descubriéndolo».

No es la primera vez que soy testigo de esa reflexión. Incluso yo he deseado alguna vez experimentar de nuevo la sensación que tuve, por ejemplo, al leer por primera vez a Luis Cernuda, allá en mi adolescencia, o ver la película de Casablanca y derrumbarme cuando Rick decide no subir al avión. Llega un momento en la vida en la que vemos alejarse la juventud y nos sentimos mayores, demasiado mayores, y surgen este tipo de ideas que son, en realidad, espejismos. Nos da miedo no volver a emocionarnos, sin percatarnos de que, precisamente, estamos vivos porque continuamos haciéndolo cada día. Y queda siempre tanto por aprender.

Cuando empecé a estudiar Filología, un amigo me advirtió que ya no volvería a escribir poemas con la misma candidez, puesto que un conocimiento más amplio del panorama literario español me haría más culta, sí, pero también menos intuitiva. Y, sobre todo, más exigente. Ahora que ya soy filóloga, solo puedo darle la razón en parte. Es cierto que, cuanto más leemos, más nos acercamos a la inevitable conclusión de que está todo inventado, de que nunca llegaremos a la altura de los grandes maestros. Y si eso ocurriera, jamás nos enteraríamos, porque la trascendencia se suele alcanzar tras la muerte. Cualquiera que escriba poesía habrá pensado alguna vez: ¿qué puedo aportar yo, si antes de mí existieron Garcilaso, Quevedo, Bécquer o Lorca?

La respuesta es nuestra propia visión del mundo. Aunque no alcancemos la maestría o no podamos compararnos con los grandes, nuestra aportación será nuestra mirada única. A la hora de crear arte –literatura, música, pintura...–, en vez de perseguir ciegamente la originalidad, que es una utopía, asumamos que somos el resultado de todo lo que hemos leído, añadiéndole esa particular visión. También en la vida ocurre así. Una vez escribí que «Somos todos los muertos que nos amaron».

Ciertamente, es bonita la inocencia primigenia. Te concede una mayor libertad y hasta una mayor creatividad, porque el desconocimiento es una selva fértil. Sin referentes, sin comparaciones, nos creemos capaces de más. Pero esa fase comienza a ser impostada cuando escuchamos a algunos «poetas», por ejemplo, que presumen de no leer poesía para «no contaminar su esencia». Es esa gente que escribe en las redes sociales y son fichados por grandes editoriales gracias a cosechar miles y millones de seguidores con maravillas del estilo «te voy a comer a versos». La misma gente que se cree inventora de «la curva más bonita de una mujer es su sonrisa». Y la falta de cultura lectora no se les puede achacar solo a ellos, sino también a todas esas personas que le dan «like» a ese tipo de publicaciones. Así que considero importante diferenciar entre la inocencia primigenia y la incultura voluntaria.

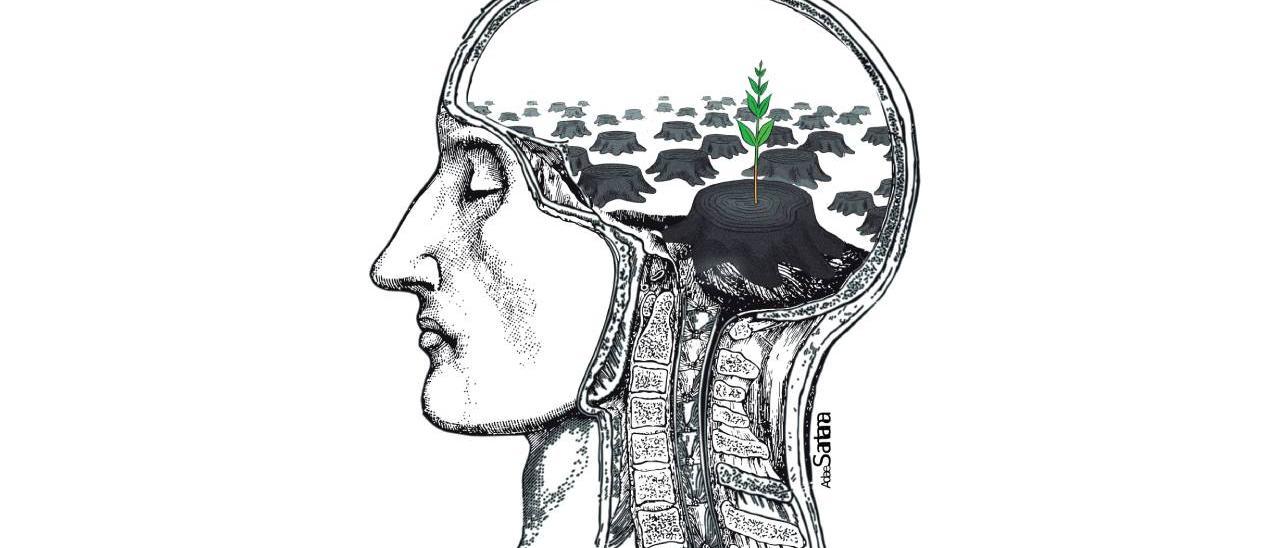

Por otra parte, cuanto más sepamos, más conscientes seremos de nuestro propio desconocimiento. Es imposible aprenderlo todo; tendríamos que ser ordenadores o robots. Cada nuevo descubrimiento es como un árbol plantado en el jardín de nuestra memoria al que le van creciendo ramas o una puerta que conduce a un sinfín de senderos. No hay tiempo suficiente en una sola vida para internarse por todos. Pero quizá eso sea lo apasionante, el resquicio de la posibilidad que continúa proyectándose, abierta para ti. Qué triste sería la negación del asombro.

En relación con todo esto, se me viene a la memoria el título de uno de los últimos poemarios de José Manuel Caballero Bonald: Desaprendizajes (Seix Barral, 2015). Lo escribió con casi noventa años y en él trata de afrontar, a través de la crítica social y el sarcasmo, otras formas de interpretar la realidad, diferentes a las impuestas. Afirma que trata de «olvidar lo aprendido». En realidad, no está olvidando, sino, precisamente, usando lo aprendido para destruir todos los prejuicios irracionales. Es necesario conocer algo para después poder romperlo.

La conclusión es que siempre existirá ese margen de sorpresa. No hace falta olvidar lo que ya sabemos, porque eso que sabemos es una isla mínima en mitad de un vasto océano. Se aprende hasta el último hálito de vida. En una entrevista a EFE declaró Caballero Bonald: «Vivimos porque siempre es posible descubrir algo. Quien piensa que no tiene nada que aprender es que está muerto».

Suscríbete para seguir leyendo

- El ocaso de PuebloChico: de parque temático en Tenerife a una ciudad abandonada en miniatura

- El nuevo sendero marítimo devuelve la seguridad a los vecinos e incorpora a Punta Brava al mapa turístico del Puerto

- Se me pega el acento solo, estuve una semana viviendo en Canarias': la conversación entre un canario y un peninsular que has tenido alguna vez

- Se conoce la identidad de la segunda persona que acompañó a Jay Slater hasta Masca: 'Si soy culpable, entonces arréstenme

- Humedades en las casas, falta de aparcamientos y basuras abandonadas asfixian a la parte alta de Valleseco

- La instalación de módulos de la pasarela peatonal del Padre Anchieta, en La Laguna, se pospone a septiembre

- Un instituto de Tenerife logra de manera oficial un Guinness World Records

- Atraco en Tenerife: buscan a tres encapuchados por robar dos vehículos en una empresa de logística