Con la obra El don de Vorace, Félix Francisco Casanova se hizo acreedor del premio de novela Benito Pérez Armas cuando solo contaba dieciocho años (la escribió con 17). El escritor Fernando Aramburu dice en el prólogo a sus Obras completas (Editorial Demipage, 2017) que «(...) seguro de que no viviría largo tiempo alcanzó a edad temprana una extraña, acaso trágica madurez» y, además, entiende que «escribía por impulsos», un torrente narrativo, desconcertante, desbordadante. De hecho, en las anotaciones de su diario confiesa que tardó 44 días en escribir la novela y se cuenta que algunos de los pasajes se los dictó a su padre, Félix Casanova, en verdadero estado de trance.

Bernardo Vorace constata, tras varios intentos frustrados de suicidio, que es inmortal, condición que descubre ya en la primera página de la novela tras despertarse con un agujero de bala en la sien. El relato alimenta la deriva criminal de quien ante la imposibilidad de morir –qué paradoja– se despoja de cualquier principio moral y aunque desea anularse a cualquier precio, ninguna de sus tentativas mortales fructifica.

Este bebedizo narrativo, plagado de una galopante voracidad, está salpicado por algunas referencias gastronómicas.

«Hemos almorzado las suculentas latas de bichillos que Marta trajo del supermercado», escribe en evidente alusión a las conservas, siempre tan socorridas. «A mucha gente le asquea comer caracoles (...). ¡Pobres!», le comenta Bernardo a Marta, que está de salsa hasta en los ojos. A continuación, dice: «Hemos permanecido unos minutos en silencio, robando con pan los últimos charcos de salsa», descripción certera de esa práctica tan suculenta como es la del sopeteo.

En otro pasaje de la obra se reproduce una escena habitual: «Estamos sentados frente a una mesita bajo un gran toldo amarillo», una terraza, claro. «Marta sorbe su cortado: ¡uhm..!», un placer que también muestra David Peces, pareja de Marta y un viejo adinerado –otra de sus víctimas–, quien exclama: «No hay nada como comer bien».

Bernardo tiene momentos humanos y hasta sensibles: «Mañana la sorprenderé (a Marta) cuando le sirva el desayuno en la cama».

Y no se priva de los goces de la buena vida burguesa: «La sirvienta ha llamado a la puerta. Marta no está a mi lado. Me siento extraordinariamente alegre. He debido decir pase, pues la fámula se me aproxima con una gran bandeja temblándole en las manos, la cofia ladeándose hacia su izquierda. Mientras el último churro es engullido con voracidad».

La reconocida pasión de Félix Francisco por la música suena así: «Las latas de cerveza holandesa se vacían y al fin sirven de instrumentos de ritmo», un episodio que vive Bernardo junto a Moisés, que toca la trompeta en una sesión informal. O este otro: «Una tulipa roja iluminaba el vaho del vodka que por allí flotaba. B.B. King y J.L. Hooker nos acompañaban. Y yo preguntaba sin ton ni son: ¿Es pecado morder una salchicha mientras se ejercita la imaginación?». Las referencias al jazz, acompasadas con alcohol.

De su relación con Débora deja esta imagen poética: «El sabor de sus acuosos labios me refresca como un vaso frío de naranjada».

También el Carnaval, la fiesta chicharrera por antonomasia, acompaña al protagonista en su fatal existencia. «En pleno mes de febrero he salido a la calle, es hora de comer algo decente y si bien no puedo morir ni de hambre», debido a su condición de inmortal, «me molesta el que se desvencijen mis tripas», una actitud humana, ciertamente primaria, casi de supervivencia.

En una esperpéntica fiesta de disfraces, parodia de los convencionalismos sociales, surgen «vinos rosados» y «copas de anís».

El vino como elemento lujurioso y libidinoso cuenta con su particular espacio en El don de Vorace: «El olor a frágala se apoderó de mi boca, ese vinillo abre el apetito», dice Bernardo. Mientras tanto, en el salón, Ezequiel (viejo profesor) y Gabriela retozan y en un movimiento «la joven derrama la botella de vino sobre el vientre y pubis de su enamorado (...) Toso sin disimulo mientras ella le introduce una galleta en la boca».

La decadencia del personaje, hasta el límite de un sociópata, carente de emociones, obsesionado con una muerte que desea a toda costa, comienza a traslucirse cuando afirma: «He debido sufrir una nueva crisis, un instante de locura. Comer vidrio no es cosa saludable y menos con tan voraz apetito de autodestrucción».

«Abren la puerta. Me preguntan si quiero comer algo especial, o formular un último deseo», la liturgia del condenado a muerte, un desenlace imposible, amargo.

La inmortalidad de un genio

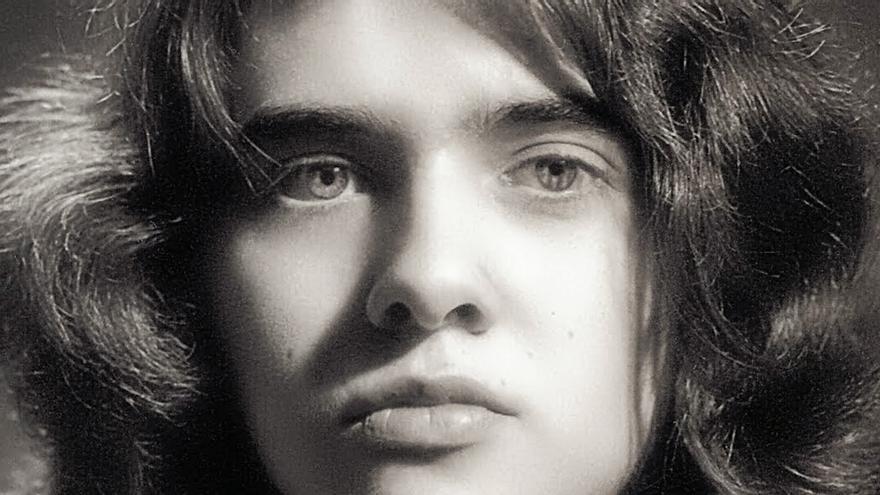

Nació el 28 de septiembre de 1956 en Santa Cruz de la Palma, en el seno de una familia burguesa. Sus padres fueron el médico y poeta Francisco Casanova y la pianista María de la Concepción Martín Díaz. Tuvo un hermano, José Bernardo. Recibió una educación de calidad que compaginó con la lectura y la música. Cuando en la década de los 60 se fue a vivir a Tenerife comenzó a leer a autores como Arthur Rimbaud, Fernando Pessoa, Albert Camus o Walt Whitman, entre otros. Inició Filología Hispánica en la Universidad de la Laguna, aunque solo alcanzó a estudiar tres años. El arranque de la década de los 70 significó para este joven poeta un tiempo de creatividad y producción. Con el nacimiento de su banda de rock alternativo comenzó el contacto con los medios de comunicación, así que no dudó en hacer públicas las letras que escribió junto a su amigo, el músico Ángel Mollá. La pluma de Félix se tornó más ágil; en 1973 se hizo merecedor del premio Julio Tovar por su poemario El invernadero. Al año siguiente, el éxito le volvió a sonreír cuando ganó el Benito Pérez Armas por la novela El don de Vorace. La vida de Félix Francisco Casanova fue efímera. Sin embargo, su producción fue notable. La obra literaria de este genio se caracterizó por el empleo de un lenguaje culto, pero también profundo, quizá propio de las pasiones y el ímpetu adolescente. Dejó una obra original, extraña, intensa y asombrosamente madura. También llevó un diario, muy interesante, que siguió a lo largo del año 1974, publicado posteriormente en 1982. El joven poeta falleció a causa de una fuga de gas en su casa el 14 de enero de 1976, cuando apenas contaba 19 años.