El siglo de Duino

Dos recientes traducciones conmemoran el centenario de las ‘Elegías’ de Rilke, una de las cimas de la poesía occidental

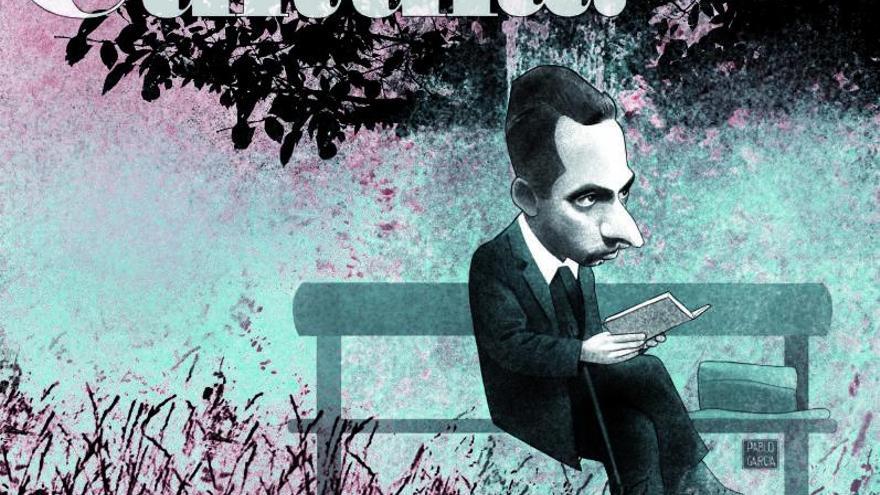

El siglo de Duino / LUIS MUÑIZ

LUIS MUÑIZ

Culminada en febrero de 1922, al cabo de diez años de esfuerzos, Elegías de Duino, la obra en que Rilke cifró una vida entera de búsqueda y escritura, es otro fruto del año milagroso de la literatura moderna, el mismo en que vieron la luz Ulises, La tierra baldía, Trilce, y hasta la versión inglesa del Tractatus de Wittgenstein. El conjunto de las diez elegías no se publicó hasta 1923, hace ahora un siglo, pero es justo añadir su logro a la lista de obras maestras del año anterior, pues fue en el invierno de 1922 cuando, en un rapto similar el que propició el arranque del ciclo (en el castillo de Duino, en Italia, en 1912), el poeta praguense pudo encontrar por fin el lugar y el clima adecuados (total aislamiento, silencio, naturaleza) para completarlo. Ocurrió en otro castillo, el de Muzot, en Suiza, y producto de la misma explosión creativa nacieron los Sonetos a Orfeo, casi una fiesta para celebrar la conclusión de una secuencia poética largamente trabajada y deseada, una de las cumbres de la literatura del siglo XX.

Pero ¿qué son las Elegías? Pues, de mano, la antípoda de la poesía resabiada, irónica y sabihonda, como de vuelta de todo, que se escribe hoy, en la que no solo es difícil tropezar una muestra, por pequeña que sea, de inocencia, sino que la noción misma de inocencia ha sido abolida; y sin inocencia, es decir, sin disposición mental a la expectación, al descubrimiento, no puede haber, me temo, poesía. El mero hecho de hablar (bien) de la inocencia contradice de raíz el mundo en que vivimos, dominado por lo instrumental, poseído por la tecnificación, que Rilke conoció como afán, incluso como instrumento aniquilador, pero no como el ídolo ante el que hoy nos prosternamos. Por otra parte, su deseo de apartarse de la vorágine del mundo-en-marcha capitalista, satisfecho gracias a la protección de sucesivos mecenas, puede parecer hoy servil o envidiable, según lo moderno o cínico que se sea, pero en ningún caso debe confundirse con un deseo de vivir al margen de sus congéneres, desinteresado de sus carencias o sus males, menos aún de sus capacidades; bien al contrario: Rilke quiso reconstruir la esfera de lo humano desde lo estrictamente humano, que es la vivencia, la experiencia de vivir y retener lo vivido para que perdure, no la devoción religiosa, ni la militancia política, ni, mucho menos, la dedicación obsesiva a un trabajo alienante o que nos esclaviza. Ese proyecto, que cristaliza en Elegías de Duino, tras alcanzar un primer estadio de madurez en los Nuevos poemas (1907-1908), consiste en conferir a lo humano una virtud transformadora en su tarea de apropiación (interiorización, invisibilización) de la realidad, un programa en parte coincidente con el de otros grandes postsimbolistas, como Wallace Stevens y Paul Valéry. De muestra, este fragmento de la Elegía séptima: «Allá donde hubo un día una casa perdurable, / se impone una forma pensada, al sesgo, propia por completo / de lo imaginable, como si estuviera aún del todo en el cerebro».

Naturalmente, quien está mejor dotado para realizar esta tarea es el poeta, al que las Elegías —dice Rilke en una carta a su traductor al polaco, Witold Hulewicz— muestran «trabajando en ello», trabajando «en grabarnos esta tierra provisional y caduca en forma tan profunda, tan sufriente y apasionada que su ser resurja invisible en nosotros». En la misiva, fechada el 13 de noviembre de 1925, el praguense habla en plural, pues su programa aspira a ser lección o guía para la especie; pero no cabe duda de que, en su ideario (bien asimilados Schopenhauer y Nietzsche), Rilke no concebía que nadie pudiera desempeñar mejor esa tarea que el poeta; así que lo que hace es mostrar al poeta inmerso en una actividad que él cree que atañe, o así debería, a todos los humanos, escriban o no. No extrañará entonces que a menudo se haya dicho, para resumir, categórica pero superficialmente, que la secuencia rilkiana es «poesía sobre la poesía»; claro, ¿y qué gran poema no lo es?; ¿no lo son también, a su manera, Notas para una ficción suprema y El cementerio marino? Y, sin embargo, las Elegías son algo más que poesía generando su propia poética; son poesía generando una filosofía: concepciones del existir y acuñaciones lingüísticas sobre las que los filósofos volverán luego (así, el «mundo interpretado» de la Elegía primera o la idea de «lo abierto» en la Elegía octava, materia de discusión para Heidegger y Agamben, entre otros). Es de ese núcleo del que emana su alto y desanimante grado de abstracción, y la dificultad que entraña asimilar cabalmente todo su andamiaje, empezando por la esquiva figura del ángel, primero presentado como un ser celestial —aunque más de los cielos que del reino de los cielos—, y después, en la segunda parte de la obra (elegías 7 a 10), sólo como el igual del hombre «emancipado», que ha conseguido transformar lo visible en invisible (recuerdo vivo, memoria ardientemente precisa); el hombre que ha interiorizado la realidad y la ha alojado en su pabellón, «propia por completo de lo imaginable», extrayéndola del dominio, ya solo punto de partida, de lo visual. Como dice en la crucial Elegía séptima, punto de inflexión de toda la secuencia, «la dicha más visible / solo se nos manifiesta cuando la mudamos adentro. // En ninguna parte, amada, habrá mundo salvo adentro».

Sirva este fragmento, extraído del poema en que Rilke establece el pleno control humano sobre lo humano, para reseñar brevemente las dos últimas versiones de las Elegías editadas entre nosotros. La primera, debida a Juan Barja y publicada por Abada en febrero de 2022, conmemora el centenario de la terminación del ciclo; la segunda, de Adan Kovacsics y Andreu Jaume para Lumen, los cien años de la primera edición alemana (Insel Verlag, junio y octubre de 1923). Las dos son excelentes; quizá de mayor rigor filológico la de Barja, que se funda para ello en la de Eustaquio Barjau (Cátedra, 1987), y de mayor fidelidad prosódica al original la de Kovacsics y Jaume. Barja opta por una traducción en verso libre para «acercarse todo lo posible a los poemas rilkeanos y a su ritmo interior, según respiran», dice. Y propone leer las Elegías una a una, pero también «como un solo poema en su conjunto», dado que las ve como una partitura, con temas y motivos que entran y salen del texto, como en una sinfonía, y que requieren, además de mirada, escucha.

En lo acústico también hace hincapié Jaume, pues cree que el propósito último de Rilke es interiorizar el registro visual fijándolo en fórmulas auditivas —las de la lengua del poema—, lo que garantizaría su perduración incluso en el singular dominio inmanente propio de los humanos; donde lo que existe, existe porque lo percibimos y nombramos, aunque antes o después perezca con nosotros. Su prólogo, mucho más extenso que el de Barja, es un demorado recorrido por los temas y el contexto histórico y literario de las Elegías, y da cuenta también de su genealogía y descendencia, de Píndaro a Celan. La traducción, sin llegar a ser métrica, remeda con esmero y acierto el original alemán, a su vez una adaptación de los dísticos de la elegía clásica; y tiene la ventaja, sobre la versión de Barja, de que respeta los bloques de texto en que Rilke dispone sus largos versos, sin caer por ello ni en el verso libre ni en el versículo, como hace Barjau. La edición se completa con un conjunto de poemas coetáneos de las Elegías, descartes del ciclo o piezas relacionadas temáticamente con él, y una selección de cartas, algunas, como la citada más arriba, esenciales para entender el alcance ontológico de la empresa rilkeana.

Suscríbete para seguir leyendo

- Buenas noticias para los autónomos: recibirán una ayuda de 3.000 euros si cumplen con estos requisitos

- El food truck de Dabiz Muñoz, sancionado por la Policía de Santa Cruz y retirado al depósito por carecer de seguro

- Nos conviene escuchar y ser parte de la solución, no del problema": la autocrítica desde el Reino Unido sobre el turismo en Canarias

- ¿Dónde comer un perrito caliente en Tenerife? Estos son los tres sitios mejor valorados

- Adiós a una de las paradas de guaguas más peligrosas de Tenerife: el Cabildo mejorará el lugar donde esperan decenas de personas cada día

- La Policía Canaria detecta varias obras no autorizadas en Tenerife y precinta una construcción ilegal

- Santa Cruz crea un puesto directivo para impulsar la nueva ciudad de la Refinería

- Lo apalea con un cucharón por irse sin pagar los churros en Santa Cruz