Siento que me voy a poner morado. Estoy ante un bocado gelatinoso e ideal. Un trozo de carne del tamaño de una concha que figura a cada lado de la cabeza del bacalao. Probablemente su parte más delicada. No es exactamente la lengua sino el pequeño y suculento bulto que se encuentra debajo de ella. Para extraerlo limpiamente solo hay que hacer un corte en la mandíbula del pescado. Más o menos igual que sucede con las aún más delicadas piezas de merluza, las cocochas se pueden cocinar estofadas, bien en salsa verde o al pil pil, o rebozarlas y freírlas.

El bacalao no tiene desperdicio. Todo podría comerse con la mayor naturalidad. Antes de que se modernizara el país, en Islandia asaban la piel del pescado y se la daban a los niños con mantequilla. La piel seca del bacalao es dura pero al calor del fuego ablanda. Mark Kurlansky, que escribió el mejor libro sobre "el pez que cambió el mundo" que conozco, recuerda cómo sus huesos se ponían en vinagre hasta que quedaban parcialmente desintegrados y blandos para cocerlos a continuación lentamente y obtener una especie de gachas. No solo eso, con su piel se fríen los mejores chips. Para cocinarlos se colocan los pellejos y los callos cortados en trozos regulares en un papel antiadherente en el horno a 80 grados durante una hora. Cuando están completamente secos, se fríen en abundante aceite neutro. La rehidratación a la temperatura de la fritura hace que se inflen y adquieran la textura crujiente de unas cortezas de cerdo.

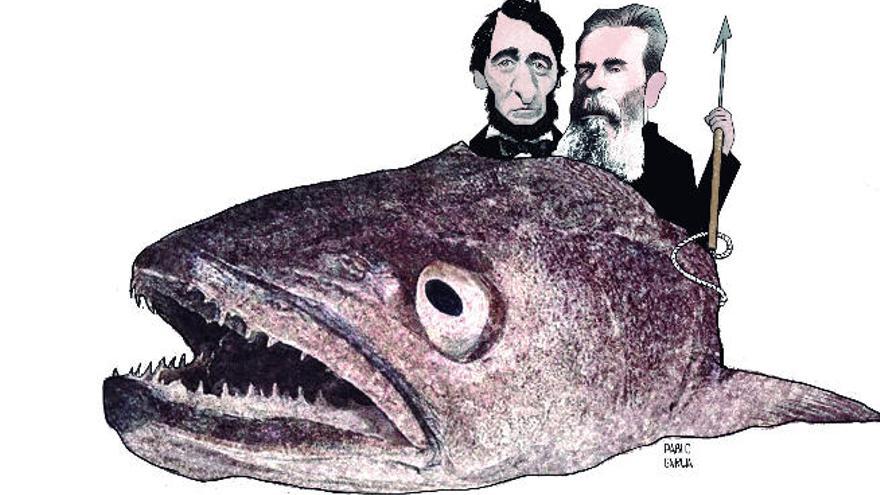

En 1851 y durante un viaje por el Cape Cod, esa península con forma de gancho que se encuentra en Massachussetts, Henry David Thoreau, el puritano trascendentalista autor de Walden, dudó de que las cabezas de bacalao fuesen devoradas por reses, justo el mismo año en que Herman Melville describía en Moby Dick una vaca lechera pateándolas en la isla vecina de Nantucket, después de haberse alimentado de restos de pescado. Thoreau se horrorizaba por la simple presunción ictiófaga y se imaginaba incluso las cabezas de los humanos cortadas para alimentar a los bovinos de un orden superior. Le aterraba la idea de que un magnífico cerebro, hogar del pensamiento y del instinto, pasase a hinchar el bolo alimenticio de un rumiante. Las vacas podrían alimentarse de cabezas de pescado de vez en cuando y por obligación, pero no así los isleños, los vecinos del litoral o los pescadores bacaladeros que lo hacían también por devoción. En Terranova y Labrador existen algunos viejos dietarios apolillados que incluyen recetas de cabezas de bacalao fritas en manteca de cerdo y cocinadas en marmitas con patatas y tocino salado. En 1750, el capitán Francis Goelet aseguró que Marblehead, Massachussetts, era famoso por sus niños robustos y bien nutridos, los más rollizos de Norteamérica, y la causa la atribuía a una dieta con cabezas de bacalao. De ello se hace eco una canción marinera tradicional que cuenta cómo los niños de Cape Cod no utilizan trineos, tirando, empujando, se deslizan montaña abajo en cabezas de bacalao. Existe una vieja creencia islandesa de que comer dichas cabezas aumenta la inteligencia. De hecho los islandeses comen también cabezas de cordero, no sé si por el mismo motivo.

Ya ha llovido desde entonces pero la temporada que pasé en el Cape, en compañía de amigos, cicatrizada la adolescencia, no oí hablar de las cabezas de bacalao: nos conformábamos con las de langosta que el pescadero reservaba misericordiosamente a quienes aparentemente carecían de posibles para comprar las colas. Con aquellas cabezas, pobladas de carne, nos preparábamos gloriosos salpicones de marisco. Eran tiempos tan dichosos como prometedores.

Escribir sobre el bacalao y la parte que por sí sola constituye el todo siempre es una recurrente tentación gastronómica. Lo primero que hay que decir es que es un príncipe generoso de los mares. Si no fuera por él habría pueblos que no conocerían el pescado. De hecho, los salazones permitieron que se comiese en épocas en que transportarlo fresco a algunas latitudes resultaba imposible. Por ese motivo, el bacalao siempre despertó el interés comercial de los países con flotas pesqueras. En 1510, Portugal e Inglaterra firmaron un acuerdo contra Francia para sus capturas. Veintidós años después, el control de la pesca en Islandia derivó en un conflicto entre ingleses y alemanes, conocido por la Guerra del Bacalao. En 1585, otro gran litigio envolvió a ingleses y españoles. Finalmente, fueron marineros vascos, que persiguieron las especies hasta los bancos de Terranova, quienes propinaron una paliza a Inglaterra en el mar de Winchester. La del bacalao es una historia abrumadora.

Los noruegos son grandes consumidores y exportadores. El lutefisk es un método alcalino, que comparten con otros pueblos escandinavos, para preparar los pescados secos. La alcalinidad, resbaladiza y hasta jabonosa, tiene en este método y en las claras de los huevos sus mayores exponentes. En lo que concierne al lutefisk se consigue una consistencia gelatinosa, resultado de poner a remojo el bacalao durante 24 horas en una solución alcalina (sosa, cenizas de abedul, hidróxido de calcio y lejía). Sí, no se asusten, lejía. Esas sustancias hacen que las proteínas de las fibras musculares acumulen una carga positiva y se repelan unas a otras. Cuando se cuece el pescado a fuego lento, después de haberlo aclarado convenientemente durante días para eliminar la lejía y hacerlo comestible, las proteínas sólo pueden unirse débilmente unas a otras. En Suecia y Noruega, lo sirven con una guarnición de patatas o una salsa de rábano, o bien con mostaza. El olor que desprende es fuerte, aunque el sabor resulta suave y delicado. Pero coincidiendo con Cunqueiro, me atrevería a decir que solo en España, Portugal o Francia se come un buen bacalao inspirado en un espléndido y riguroso recetario católico ajeno a los pueblos hiperbóreos. Sin ir más lejos, las grandes preparaciones vascas siguen siendo insuperables. Un pil pil o una vizcaína, o las múltiples variables actualizadas. ¿Qué les puedo contar que no sepan? En realidad, solo quería darle una vuelta de tuerca a las enigmáticas cabezas de bacalao, ese asunto de consumo que tanto me intriga y horrorizaba a Thoreau cuando lo relacionaba con las vacas.