Opinión

José Carlos Llop

La vida y sus reformas

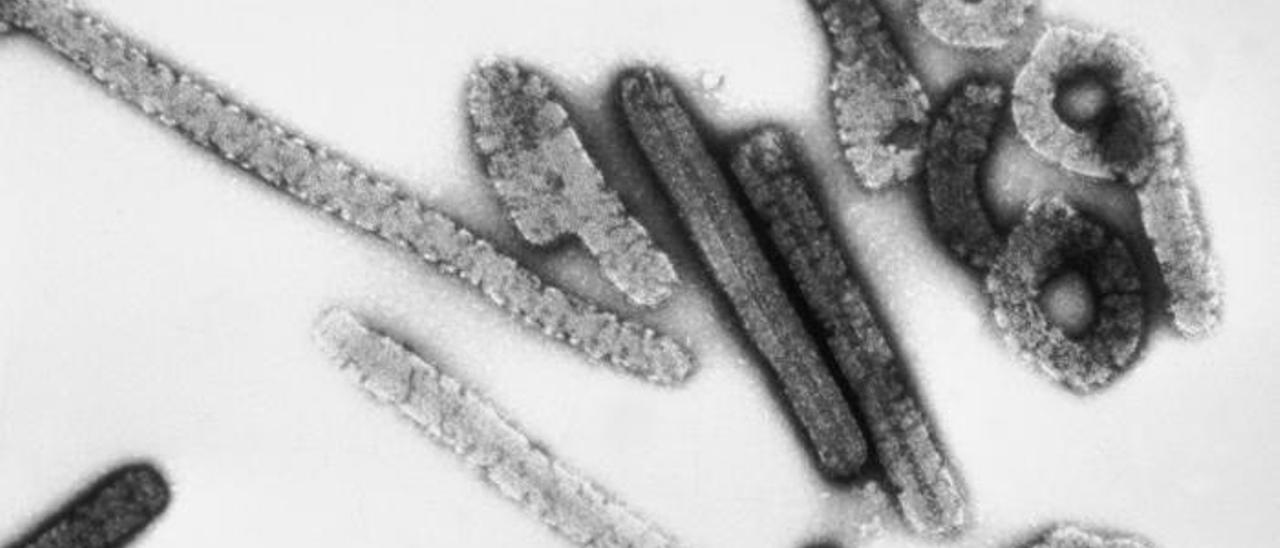

Archivo - Virus de Marburgo, archivo / CDC - Archivo

¿Se puede reformar una ciudad sin destruir lo que hubo antes de esa reforma? La fiebre higienista que triunfó a finales del XIX fue el argumento de los partidarios de la demolición de las murallas en muchas ciudades españolas. Como si los muros de piedra impidieran su aireación y virus y miasmas se ampararan tras ellos, para tomar la ciudad una vez y otra y provocar la enfermedad de sus habitantes. Así cayeron tantas murallas y baluartes y el tiempo puso las cosas en su sitio y hoy en día las amuralladas Ávila o Lugo o Carcasona, en Francia, son envidia patrimonial de ciudades desvalidas para siempre.

Décadas después del derribo de las murallas con el aplauso entusiasta de las fuerzas vivas de la ciudad, Palma tuvo el honor de ser pionera en el desolador fenómeno de las plazas duras. Así la reforma de la Plaza Mayor fue un experimento piloto que causó furor y ha sido –y sigue siendo– imitada aquí y allá sin rubor alguno. Palma es una ciudad sufrida y aguanta lo que le echen y años después llegó la reforma de la Plaza de España, convertida –así la bauticé entonces en estas páginas– en la plaza de Tianamen. Sin olvidar la conversión de la plaza de Santa Eulàlia –tan bien recreada su atmósfera de los 60/70 por Maria del Mar Bonet– en un pati d’estendre roba con pulsión psicópata: prueben a cruzarla en día de lluvia y milagro será que no patinen y se rompan la crisma.

La Plaza Mayor era una plaza ajardinada con parterres y fuente y parada de taxis y unos helados italianos que nadie ha podido superar. Y los amables bordillos redondeados de sus parterres –como los de la plaza de España o Santa Eulàlia– fueron lo primero en desaparecer. Le faltaba, a la plaza Mayor, un cuarto de su jardín: el que hubiera debido estar frente a la Pensión Las Palmeras, a recordar por dos cosas más: porque era propiedad de la familia de un amigo del colegio y porque algo quedaba en el edificio del paso de Ramon Llull y de la búsqueda alquimista de la piedra filosofal. Allí jugamos a batallas de la II Guerra Mundial –nuestra Guerra de Troya generacional– en más de una ocasión. Pero en vez de acabar lo inacabado, la Plaza Mayor fue arrasada por las excavadoras y convertida en la primera plaza dura de España.

Tanto unas cosas como otras se supone que están hechas para mejorar la ciudad –o para otros fines, más personalistas, con el buen pretexto de mejorar la ciudad– pero también es cierto que toda voluntad de mejora y cambio acaba con un fragmento de la memoria de sus ciudadanos. El escenario que nos hizo como somos deja de ser y se metamorfosea en otro que siempre nos será ajeno, incluso aunque nos guste. Porque la ajenidad no se neutraliza con la estética y menos aún con monsergas propagandísticas.

Ahora le toca al Passeig Marítim por el que paso a diario andando y lo primero que he visto caer –una vez más– son los bordillos redondeados de sus zonas ajardinadas para hacer de la vegetación, supongo, una prolongación de la calzada, tal como se estila a partir del invento de las plazas duras. La explanada con naranjos del monumento a Santo Domingo de la Calzada ya ha sufrido su particular incursión rusa, tipo bombardeo, y está inaccesible: no se puede pasar por ella y cuando podamos hacerlo ya será otra cosa, pero todos estaremos muy contentos a toque de pito y prensa y brindaremos con champán, ja, ja, ja, qué modernos somos. Durante los domingos de mi infancia esta parte de la ciudad frente al mar era el lugar de encuentro de los catalanes residentes en la isla. Se reunían, charlaban de sus cosas y bailaban sardanas, o contemplaban cómo las bailaban otros. Era una fiesta simpática –asistí en más de una ocasión con mis abuelos paternos, que eran de Barcelona– que fue amainando con el tiempo y allí estaban, entre tantos, el fotógrafo Planas, la madre de nuestra amiga Catalina C. y los hermanos Martí-Llobell, que regentaban La Epicerie en la plaza de Cort y vendían las galletas Birba, únicas que competían en casa con las de Can Cetre, de gloriosa –y austera– memoria.

Las ciudades están hechas de estratos y unos se superponen a otros y la desaparición de lo que conocimos implica la cercanía –esperemos que no sea muy exagerada– de la nuestra. Los cambios se soportan hasta que dejan de soportarse y una ciudad viva o cambia o se fosiliza. La cuestión es que no sea a peor y no siempre promotores y hacedores de un cambio –digo no siempre por no decir nunca– están dispuestos a reconocer un error. Hasta que pasa más de un siglo –como con las murallas– y nadie está para pedirles en qué estaban pensando.

Suscríbete para seguir leyendo

- ¿Cuánta gente ha ido a la manifestación del 20-A 'Canarias tiene un límite' en las Islas?

- Dos universitarios de Tenerife proponen una solución ante las colas en las carreteras y el Cabildo la acepta: guaguas lanzadera del Sur a la ULL

- Arranca el nuevo servicio de alquiler de patinetes en Santa Cruz, que será gratis para residentes

- Tenerife seguirá siendo siempre una Isla amable con el visitante": los convocantes del 20-A niegan la turismofobia y hablan de pintadas "aisladas

- De padres a hijos

- Accidente en moto de agua: muere una mujer en Canarias al chocar contra las rocas de un espigón

- Clavijo convocará a los alcaldes de Adeje y Granadilla para abordar el futuro de los proyectos Cuna del Alma y La Tejita

- Incentivos a la construcción de casas prefabricadas, el ‘plan canario’ para paliar la falta de vivienda