Cuenta la escritora Bel Olid que la primera vez que salió de casa con pantalón corto y vello, “mucho vello”, en las piernas no se sintió precisamente eufórica, sino más bien horrible y “avergonzada”, cuando una señora la miró “hipnotizada” bajo la inhóspita luz del metro. La suya había sido una decisión meditada de romper con el dogma de la depilación y su impenitente inversión de “dinero, tiempo y dolor”. Sin embargo, en su primera inmersión al natural en el mundo exterior sintió cómo afloraba algo que bien conoce todo ese movimiento creciente que —de la academia a la calle y del arte a Instagram— viene denunciando la caja negra de mandatos de género, belleza y perversiones que en realidad se esconde bajo un acto estético aparentemente libre y banal.

“Sería una decisión personal sin mayor trascendencia si las consecuencias que comportara hacerlo o no fuesen equivalentes, pero cuando depilarse tiene premio social (’qué guapa’) y no depilarse atrae el castigo (’qué asco’) la decisión deja de ser inocente y pasa a ser política”, afirma en A contrapelo. O por qué romper el círculo de depilación, sumisión y autoodio. En este ensayo escrito a lo gonzo, Olid entiende la depilación como símbolo de todas las modificaciones corporales que se exigen en nombre de la feminidad, al tiempo que mantiene que, en su avance implacable, industrias como la belleza y la moda, en coalición con la cultura audiovisual, han acabado convirtiendo incluso la zona púbica en un fabuloso negocio, a costa de alentar las inseguridades femeninas: “Los hábitos depilatorios de las mujeres se han intensificado hasta el punto de que el único lugar donde es aceptable que una mujer tenga pelo es en la cabeza, en las cejas y las pestañas”.

Un avance, el de la depilación extrema, que Olid relaciona con otra presión hasta hace poco inaudita y de la que viven Gwyneth Paltrow y un floreciente sector plagado de serums, mascarillas, perfumes y hasta retoques quirúrgicos que prometen —atención al llamado marketing de la vergüenza genital— vulvas pequeñas, suaves, prietas y hasta luminosas. “Es extraño que el vello, un rasgo de las mujeres adultas, sea considerado una característica masculina que se debe eliminar totalmente si quieres parecer innegablemente femenina. Como hemos visto, para parecer una mujer de verdad tienes que parecer en realidad una niña”, añade la autora, para quien este fenómeno no deja de ser “pertubador”.

Depilación pecaminosa

Sobra decir que no siempre tener pubis ha “costado dinero”, como decía, con su guasa habitual, la escritora Caitlin Moran, quien en su best-seller Cómo ser una mujer ya llamaba, seis años atrás, a la insurgencia depilatoria: “Nos están obligando a pagar por el cuidado y mantenimiento de nuestra entrepierna como si se tratara de un jardín de la comunidad”.

De hecho, la historia del vello es rica en bandazos. En el antiguo Egipto, apunta Olid, las señoras se afeitaban la cabeza y el pubis. Y, luego, durante siglos, la Iglesia católica extendió la idea de que la depilación íntima era pecaminosa, con lo que por lo visto erradicó una vieja costumbre que se había propagado entre hombres y mujeres como marca de estatus. A principios del siglo XX, no obstante, la noción de que las mujeres hermosas debían tener la piel suave y sin vello ya estaba arraigada, solo que por entonces apenas se permitía enseñar manos y cara.

Pero la gran anunciación de la depilación, recuerda Olid, llegó en los años 60, cuando se acortaron faldas y mangas, y la cultura audiovisual empezó a formatearnos con jóvenes con poca ropa y escrupulosamente depiladas que dejaban meridianamente claro que las axilas y piernas deseables eran las que no tenían pelos. “Aun así, quedaba un reducto para la intimidad —añade la escritora—. Todo lo que no sobresalía del biquini tenía derecho de existir”. Pero luego llegaron internet y el profesor porno, y entre las nuevas generaciones se propagó la idea de que el único pubis posible —porque así suelen aparecer los genitales en las escenas—era el rasurado. En los últimos años, además, también se ha ido extendiendo la falacia de que la depilación extrema es sinónimo de higiene, cuando las sociedades médicas no dejan de advertir, por ejemplo, de que los pequeños cortes incrementan la posibilidad de infecciones de transmisión sexual.

Ingles afuera, también se ha acortado la edad de la primera vez —el 10% de quienes lo hacen tienen menos de 13 años, según la firma Wax Candy—, ya sea por la permeabilidad de los cánones adultos o porque ya desde muy cortas edades se asume el mensaje de que el vello te lleva directamente al inframundo de la vergüenza o incluso puede convertirse en imán de violencias que suelen atajarse más con la depilación que con la reeducación y la intervención en los agresores. “Si queremos acabar con la sexualización de las niñas y la infantilización de las mujeres y que las nuevas generaciones crezcan más libres, en algún momento tendremos que poner el límite de hasta dónde nos depilamos y a qué edad empezamos”, dice Olid.

Pero, ay, entre el discurso y la práctica suele haber un trecho a menudo insalvable. Y precisamente en ese punto ciego trabaja la ilustradora Rocío Salazar, otra disidente que llega con un recado —”en mi caso, he recibido menos miradas y comentarios de los esperados, así que igual dejar de depilarse es menos grave de lo que a veces tenemos en mente”— y un objetivo: contribuir con sus ilustraciones, auténticos disolventes de cánones y clichés, a acostumbrar las pupilas a otras estéticas con el fin de que los cuerpos naturales también puedan celebrarse sin vergüenzas ni culpas. ¿Qué loco, no?

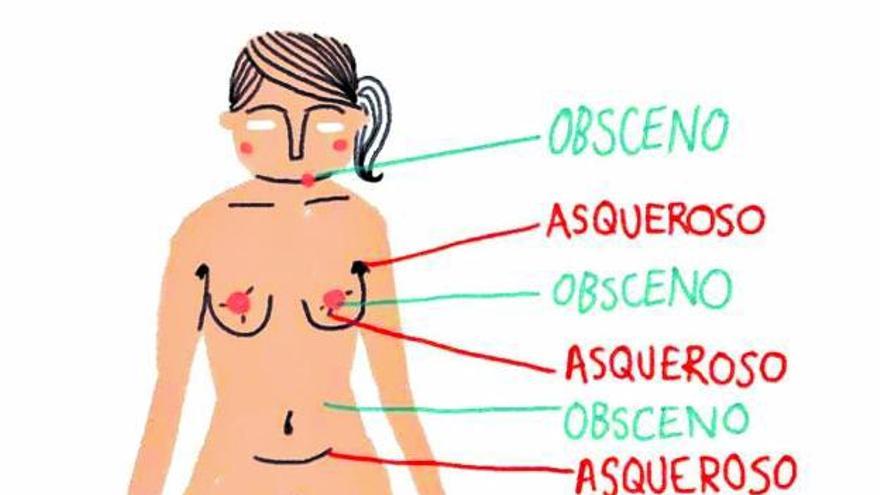

Salazar tiene un olfato agudo para reírse sin piedad de todos esos mensajes que abundan en la idea de que el cuerpo femenino, para ser aceptable, tiene que pasar por una especie de escáner de imperfecciones que deberían ser mitigadas con tiempo y dinero. Y aunque desde su peculiar observatorio cree que la batalla “se está perdiendo”, también considera que en los últimos tiempos hay “una llamada a filas” de voces que llaman a hacer las paces con los pelos. “A mí me bastaría con ayudar a que las más jóvenes pudieran plantearse: ‘¿Yo podría no depilarme?’ y otras cuestiones que de adolescente me hicieron sufrir, por que, al fin y al cabo, se te inculca el autoodio simplemente por ser normal”, explica la autora de Mentiras para ser una mujer de verdad, quien lanza una pregunta de momento retórica que toma prestada de la socióloga Gail Dines: ¿cuántas empresas quebrarían si un día las mujeres se despertaran sin complejos?