Pasolini, o el arte de mear fuera de texto

En ‘Manual corsario’, Alessandro Ryker publica la más extensa y variopinta antología en castellano de textos del escritor y cineasta italiano

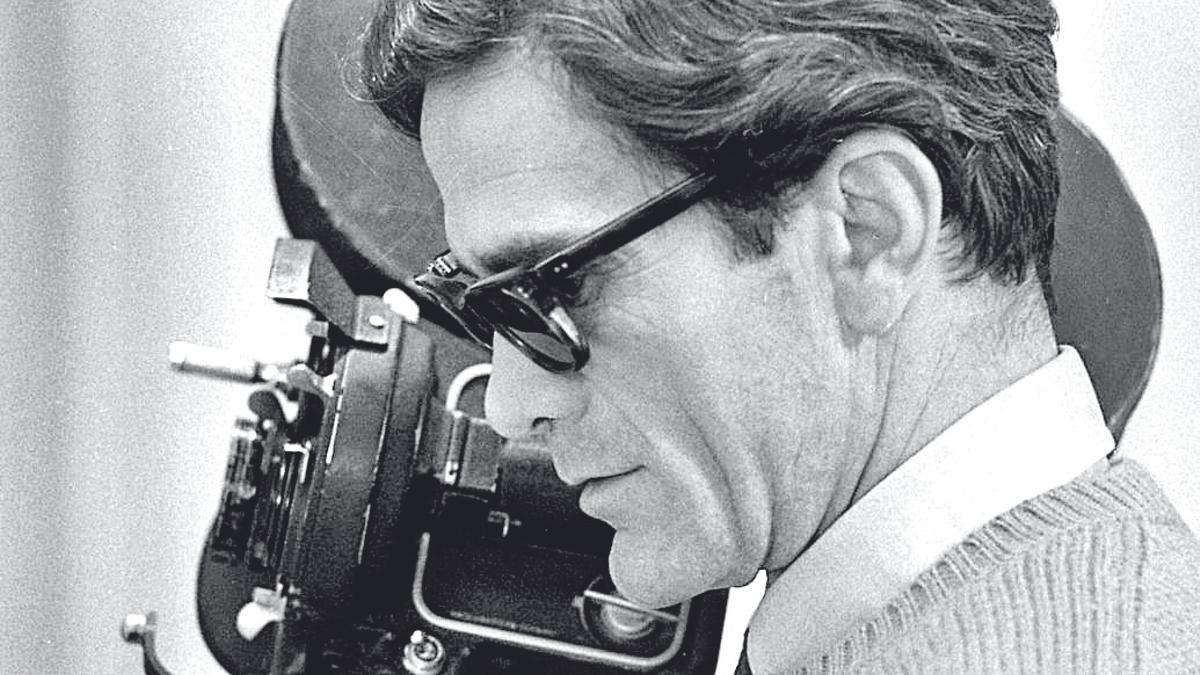

Pier Paolo Pasolini / Cartel de "Teorema" (1968). Pier Paolo Pasolini (1922-1975).

A. Puente

«La realidad no pertenece a nuestra vida. Es un plano-secuencia infinito, cuyo montaje sólo se alcanza con la muerte», escribió Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922–Ostia, 1975), uno de los intelectuales más libertarios y prolíficos del siglo XX, que, habiendo cultivado todos los géneros literarios, y con un aura de cineasta a la vez sutil y corrosivo, es una escollera refractaria a cualquier concluyente definición. Lo dijo de su relación con Roma, pero, desandando todos los caminos, le serviría para con cualquier otra parte de la mamma Tierra: «Nos abrazábamos (el espacio y yo), como una mantis que hace el amor con un gorrión».

Su perfil más certero solo puede ser abordado de perfil; a través de la paradoja (Alberto Moravia lo llamó el «comunista sentimental»), o por firmes adscripciones, como la de Leonardo Sciacia —«estaba de acuerdo con Pasolini incluso cuando no estaba de acuerdo»—, o por imágenes más o menos agrestes o pintorescas: «el jinete del valle solitario» o «el cowboy de negro», como lo tildó Bernardo Bertolucci.

En Manual corsario (Altamarea), Alessandro Ryker (Roma, 1961) publica una amplísima selección de textos (464 páginas) de todos los géneros que cultivó, en un pertinente orden cronológico, que permite sondear las mutaciones del autor de Poesia in forma di rosa, hacia un cada vez más explícito compromiso social, como en un dietario intelectual. Una labor ímproba, en todo caso, achicando en un mar de «más de veinte mil páginas», distribuidas en diez abultados tomos de papel biblia, como explica en la introducción. La inclusión de cartas y de glosas de algunos de sus exégetas más próximos, le dan vivacidad a las páginas de quien, no obstante, no desfallece un segundo en su «valiente obstinación por desenmascarar la hipocresía», ni en darle alas a su «desesperada vitalidad».

En una carta a su amigo Allen Ginsberg, le celebra la suerte de que la burguesía de las metrópolis estadunidenses sea «una burguesía de locos, en tanto que la mía [la italiana] es una burguesía de idiotas. Tú te rebelas contra la locura con la locura (dándoles flores a los policías), pero ¿cómo rebelarse contra la idiotez?». Ningún programa político le ponía cortapisas, al punto de posicionarse, en un artículo sobre las revueltas del sesenta y ocho, a favor de los policías y en contra de los manifestantes: «Ellos son hijos de los pobres, y vosotros sois hijos de papá». Preguntado, en cierta ocasión, sobre su ideal de formación cultural, señaló que le interesaban únicamente los extremos: la cultura espontánea de aquellos que apenas habían alcanzado el graduado escolar y la de aquellos otros que poseían una gran formación, porque «en la cultura intermedia —explicaba— es donde se da la corrupción». En uno de sus aforismos afirma: «Los pobres son reales; los ricos, irreales»; y denuesta, a continuación: «De los comunistas de salón pienso lo mismo que pienso del salón: mierda».

Ante el «pragmatismo idealista» que propugna —e, incluso, llega a hablar de «democracia mística»—, con un afán por situarse, muchas veces, a la izquierda de lo posible, Remo Bodei le brinda ciertos cimientos ideológicos: «Un marxismo gramsciano de fuertes dimensiones éticas y cargado de religiosidad». Pero, antes de eso, primigeniamente, él mismo se definía de este modo: «Provengo de una religiosidad campesina. Mi obra arranca de una especie de identificación poética entre mi madre y el campo».

Para seguir ahondando en la definición imposible de ultimar («Ay, lo que tú quieres saber / quedará como no preguntado, se perderá sin ser dicho», escribió en un emblemático poema), resulta sugerente el testimonio de Bertolucci, quien, además de ser su vecino en la via Carini 45, estrenó su carrera cinematográfica como ayudante de dirección en Accatone, el primer filme de Pasolini. «Quería adueñarse del cine, anular su historia, darle nuevos orígenes, beber de su esencia como en un sacrificio». En realidad, «clavaba la cámara, y construía cada encuadre frontalmente para convertirlo en un pequeño tabernáculo de la gloria subproletaria». Él mismo se consideraba, antes que nada, un poeta, que unas veces escribe textos y otras hace cine, pero, irreductiblemente, un poeta. Y es que «la poesía es el arte supremo, pues es el único que no se puede consumir, es decir, se puede consumir un libro de poemas, pero el texto poético permanece sin consumir».

«Paradigma de la honestidad intelectual», destaca Ryker, toda su obra permanece leal a esa premisa, como si creciera en espiral, como un alud de sincronías. Trate el género que trate, no pocas veces los convoca a todos en un único párrafo, o se extiende en una digresión, al punto de —si viene al caso— mear fuera de texto. Ningún corsé partidario le impide barruntar que «la objetividad no existe, pues todo es magma y sentimiento poético». O dar cuenta de una suerte de ateísmo panteísta: «La realidad es divina por sí misma: todo lo real es una teofanía». Y, al tiempo de proclamar su más esencial credo, «nunca olvidemos que las diferencias de clase no existen en la cabeza de un niño», sabía dónde se oficiaban las misas que defendía: «Los suburbios son sagrarios».

- Santa Cruz descubre la causa de los sarpullidos en el litoral de Valleseco: la presencia de dos especies de medusas

- Lluvia de premios en Tenerife

- Los hoteleros de Tenerife se ofrecen a construir casas para alquilar a los trabajadores

- Zonas verdes y 1.680 viviendas para una nueva ciudad entre Añaza y Hoya Fría

- Seguridad en Canarias: AUGC pide facilitar la entrada de guardias civiles en la Policía Autonómica

- Cuarto de aperos ‘galáctico’ en Tenerife para vivir dentro de la finca en 26 metros cuadrados

- Dos universitarios de Tenerife proponen una solución ante las colas en las carreteras y el Cabildo la acepta: guaguas lanzadera del Sur a la ULL

- La aparición de una especie desconocida obliga a prohibir el baño en el litoral de Valleseco