Gaudí como pretexto

Una exposición con fotografías de época sobre la obra del creador de la Sagrada Familia y una biografía del arquitecto por Gijs van Hensbergen

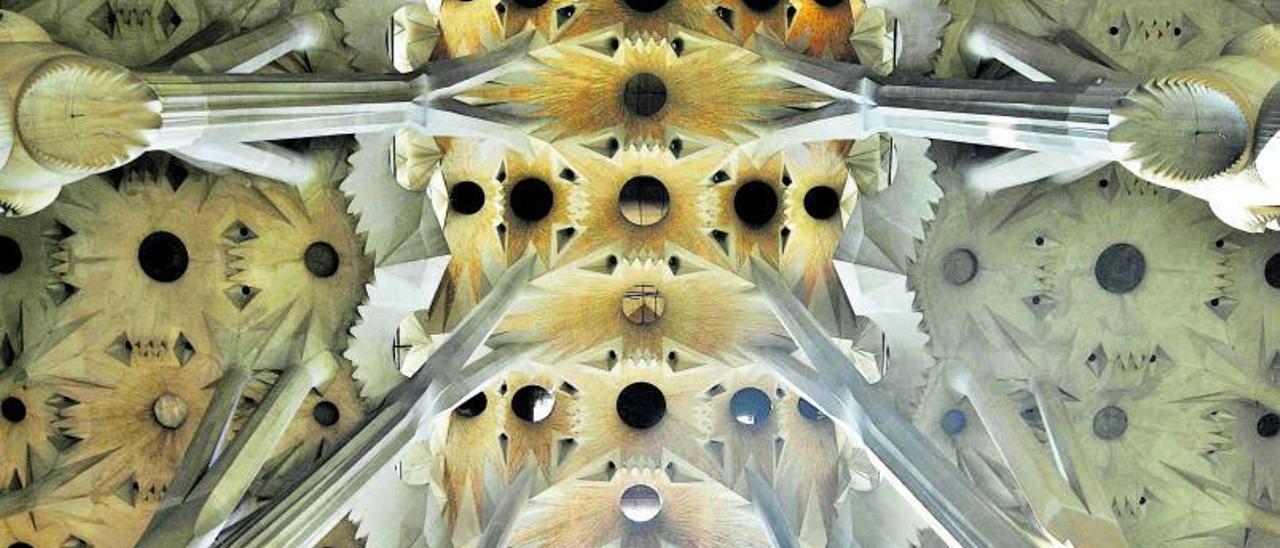

Un aspecto del interior de la Sagrada Familia de Gaudí. / Lázaro Santana

Lázaro Santana

Hace unas semanas tuve ocasión de visitar en la Sala Centro-Centro, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, una exposición dedicada a Antoni Gaudí (hasta el 26 de febrero). Exposición, digámoslo de entrada, que resulta un tanto insatisfactoria por insuficiente; no hay mucha obra suya y lo más destacado son varias fotografías de época, realizadas por Adolf Mass, que reproducen ampliadas como enormes cartelones las fachadas de algunos de sus edificios más emblemáticos. En blanco y negro, se despoja a esas fachadas de un atractivo único: el color. Sin éste, las superficies parecen espectros deformados. Es cierto que la obra de un arquitecto no es especialmente atractiva para una exposición; ahí sólo caben planos, dibujos y maquetas de sus realizaciones, es decir: las tentativas. La belleza definitiva, si existe, está en la construcción, que no puede meterse en un espacio cerrado. Pero Gaudí fue algo más que un arquitecto: diseñó mobiliario, doméstico y urbano, objetos decorativos o prácticos para las viviendas, etc. De esto, que podía dar impacto formal y variado a la exposición, solo hay alguna muestra parca —un par de azulejos, un espejo, un banco, dos sillas (el banco y las sillas ni siquiera son piezas originales, sino réplicas). El hecho miserable de que el archivo personal de Gaudí fuera destruido totalmente en 1936, cuando los anarquistas incendiaron la Sagrada Familia, en cuya cripta se custodiaba, priva a la exposición de la posibilidad de exhibir planos y maquetas genuinas; salvo alguna excepción, lo que hay son reproducciones, o documentos autógrafos de otros arquitectos y constructores cercanos a Gaudí, como Joan Alsina, Ramón y Francecs Berenguer, etc. La exposición, que ya tiene por su contenido un tono gris, ha sido montada como la escenificación teatral de un espacio nórdico: la penumbra que la envuelve dificulta incluso la lectura de las cartelas identificadoras; no subraya la excelencia de algunas piezas; la disimulan. Curiosamente, la verdadera riqueza formal y colorista de la obra de Gaudí se encuentra en la librería: allí se exhibe un extendido merchandising en el que joyas, pañuelos, bolsos, tazas, etc. que interpretan formas y colores gaudinianos, corrigen la pobreza imaginativa de aquélla.

En la librería también estaban a la venta algunos textos sobre el artista. No conozco por extenso su bibliografía; y al azar compré una biografía suya. Aunque no tanto al azar: elegí una escrita por un autor que no fuera catalán, para librarme de una segura hagiografía: la firma Gijs van Hensbergen, arquitecto e investigador de origen holandés. (Debolsillo, Barcelona, 2022). No obstante, nada más comenzar la lectura del libro, encuentro esta afirmación que hace el autor a propósito de Gaudí: «Como escribió Ruskin de Fra Angelico, era mucho más que un artista; era, de hecho, ‘un santo inspirado’» (Pg. 15); y en el capítulo II, pg. 59, esta otra: al referirse al monasterio de Poblet (un espacio que obsesionó a Gaudí desde joven) precisa Hensbergen: «Era a la vez palacio y cementerio de los reyes catalanes: Pere el Ceremonioso, Alfonso el Magnánimo, Alfonso el Casto y Martí el Humano».

El autor, en cuanto comienza su indagación, aprecia, y propaga de lleno, dos temas propios de la mitología catalanista. Ninguno de los citados fue rey catalán. Todos lo fueron de Aragón, ostentando además el título de Conde de Barcelona. La cita no es una mención ocasional de Hensbergen; el autor siempre que alude a Cataluña la define como «nación». Por lo que respecta a la santidad de Gaudí: conseguir su beatificación es una lucha emprendida por el catolicismo catalán desde hace bastantes años —y hasta ahora sin éxito. Se sigue ahí el cuento recurrente de que Gaudí fue elegido para edificar la Sagrada Familia por una revelación milagrosa: quien le hizo el encargo, José María Bocabella Verdaguer, había tenido un sueño en el que se mostraba un joven arquitecto capaz de realizar una obra excepcional a mayor gloria de Dios; reconocería a ese arquitecto por sus ojos, azules. Cuando Bocabella, al día siguiente de su sueño, visitó a Juan Martorell, también arquitecto, encontró en el despacho de aquél a Antoni Gaudí, el joven de los ojos azules. El milagro. El otro sueño de convertir Cataluña en un reino supone una de las tentativas más procaces e insistentes del nacionalismo catalán. Creen que con esa reivindicación espúrea de la historia su derecho a exigir la independencia de España adquiere un fundamento sólido. La beatería y la impostura calan hasta en un historiador foráneo. En las páginas preliminares de su libro, Hensbergen afirma haber vivido algunos años de su infancia en Cataluña, en «el campo que rodea Reus y Tarragona», precisamente en la misma región de donde es oriundo Gaudí, y en la que Joaquim Mir pintó a principios del siglo XX algunos de sus más hermosos paisajes. Su imparcialidad parece así contaminada, al menos sentimentalmente.

De esta biografía de Gaudí emerge un hombre profundamente reaccionario, antiliberal, católico irredento, xenófobo, egocéntrico y crédulo; y también sobrenada ahí un genio que en algunos de sus trabajos revolucionó conceptos y métodos que han quedado como ejemplos en la historia de la arquitectura. Cómo pueden conciliarse en una misma personalidad aquellas características negativas y estas realizaciones revolucionarias constituye, sólo en apariencia, un enigma; en el fondo señalan con nitidez que el hombre y el artista son, o pueden ser perfectamente, dos entes distintos, incluso divorciados; que el uno vive sin interferir en la existencia del otro; y que lo que uno hace, dice o piensa no condiciona el trabajo del otro. Una situación que últimamente ha alcanzado cierta preminencia pública, al cuestionarse el valor de una obra creada por individuos (hombres siempre —Woody Allen o Picasso, por destacar a dos de reconocida proyección pública) cuyas vidas e ideas no se corresponden con lo que la moral al uso entiende hoy por corrección. Naturalmente, hacer que los méritos de una obra dependan de la conducta ortodoxa de su autor es una majadería supina. Lo que hace el hombre y lo que crea el artista no tienen por qué contaminarse, ni para bien ni para mal. Cuando un buen escritor es también un modelo de perfección humana —raro, pero los hay: San Juan de la Cruz, por ejemplo— muy bien; cuando no, cuando el hombre es un sinvergüenza reaccionario y amoral —aquí los ejemplos serían numerosos, pongamos uno: Jean Genet— lo sensato es obviar al hombre y fijarnos en su trabajo. Por supuesto: si un artista es malo, aunque haya sido un ejemplo de virtud humana, seguirá siendo malo.

En el caso de Gaudí la disparidad real se produce entre unas ideas absolutamente reaccionarias y un trabajo innovador. Aconsejado por sus ideas primitivas, Gaudí podía haber hecho una arquitectura tradicional, siguiendo los estilos entonces en auge; y de alguna manera lo hizo; pero revolucionando su fundamento mismo. La casa Milà, el Park Güell (incluso en su fracaso como Ciudad Jardín) o la Sagrada Familia, parten de lo existente (el gótico, la arquitectura hispano-árabe, el rococó, el barroco, etc.) para inventar su propio espacio y ocuparlo; ya erigidas, estas obras niegan su punto de partida: se han convertido en realizaciones autónomas que no son de su tiempo y que abren grietas al futuro (Gehry, el arquitecto del Guggenheim bilbaíno, ha declarado en alguna ocasión estar en deuda con Gaudí. Sus edificios laminados pretenden extender la superficie colorista del trencadís gaudiniano).

Lo que sí es, y pretende ser Gaudí es un artista autosuficiente y solitario: en una ocasión, al preguntarle que por qué no viajaba más a menudo, respondió con brusquedad: «¿Para qué? ¡Son los extranjeros los que tienen que venir a esta tierra, sobre todo los del norte!». Una respuesta parecida a la que Giovanni Papini dio a una pregunta semejante: «Habiendo nacido en Florencia no necesito ir a ningún otro lugar». Aunque hay una diferencia sutil entre ambas: Gaudí no solo desdeña el viaje, sino que propone su propio espacio, se supone que como posibilidad de aprendizaje, para que lo visiten los otros; Papini se limita a disfrutar del suyo, sin más; no conmina a nadie. Por otra parte, el arquitecto no sólo rechaza el arte de su tiempo; también lo hace con el del pasado: de Van Eyck, Van Dyck o Rembrandt opinaba que eran «artistas de sala de estar burguesa», «decoradores de tercera». Los artistas de su entorno barcelonés le pagarían con la misma moneda del desprecio: Picasso consideraría siempre a la Sagrada Familia como una broma. «En la sala de estar de la Californie», escribe Richardson, «había un enorme panettone que los ratones habían convertido en una ruina: Picasso acostumbraba a llamarlo irónicamente ‘la maqueta de Gaudí’».

El trabajo de Hensbergen, minucioso en fechas y datos, muestra una simpatía clara por Gaudí, como hombre y como artista; no rehúye exponer las opiniones negativas que se han formulado sobre uno y otra, aunque casi siempre procura minimizarlas o contrarrestarlas. Lo catalán, como abstracción o como concepto aplicable a todos los órdenes de la existencia, está presente en cada una de las páginas del libro. Raramente aparece ahí lo «español»; sólo en un par de citas de textos de Ortega y Gasset y de Menéndez Pidal. En una de ellas equipara a Gaudí con las características que para Ortega asume el «héroe español» —solitario, audaz, enfrentado a la opinión y resuelto a seguir adelante con su trabajo pese a todas las dificultades; no advierte Hensbergen que al admitir a Gaudí entre aquéllos, pone en evidencia gran parte de lo que trata de magnificar a través de su texto: la radical esencia catalana del arquitecto y de su obra. Es esta una discusión que nos llevaría largo espacio. Aquí la zanjaremos con una afirmación clara y quizás ingenua: ni hay héroe español ni hay héroe catalán. En todo caso, si existe un héroe, y no es la suya una mera actitud de supervivencia, ése es el propio individuo, empeñado en llevar a cabo su obra pese a las adversidades. Y eso ocurre, gracias a Dios, como diría un ateo, no sólo en Madrid o en Barcelona, sino en cualquier parte del mundo. Quizás algún día podamos concluir que, en toda circunstancia, lo único importante es el ser humano; que este sea catalán o ruso es un accidente de la historia; y no lo diferencia en exceso. Lo que se empeña en establecer esas diferencias son las mezquindades políticas en medio de las cuales ese sujeto tiene la casualidad de nacer. Desde luego Gaudí no tenía ninguna simpatía por lo español, o más exactamente por lo castellano. «Ellos [los castellanos] son respecto a los catalanes lo que los cíclopes eran respecto a los griegos» (pg. 157). Esta estimación adversa acerca del sentido plástico de los castellanos no le impedía considerar a Felipe II como su rey favorito, y a El Escorial y a su arquitecto, Juan de Herrera, como ejemplos a seguir. Tampoco tener a San Juan de la Cruz y a Teresa de Jesús como escritores que le inspiraban sus arrobos místicos (otros serían Kempis y Verdaguer.) Entre las características que Hensbergen ve en el carácter catalán («Lo que la Reinaixença había logrado …era …la catalogación de los atributos del auténtico carácter catalán, a saber: ahorro, honestidad, trabajo duro, lealtad, amor a la familia, el paisaje y el hogar», pg. 89) podría incluir esta de la contradicción, patente en Gaudí; el inventario sería más completo. Y aún contribuiría a su exhaustividad si le añadiera las que ostentaban los financieros Comillas y Güell, protectores de Gaudí: explotación y corrupción. Más tajante se muestra cuando alude a ciertos rasgos de las creencias de Gaudí, y de la gente de su entorno: al referirse a la elucubración del Dr. Almera (y no Almuera, como aparece en el libro) quien sostenía seriamente que en Cataluña estuvieron emplazados los lugares bíblicos, comenta: «hoy en día [es] motivo de risa (…) pero encontró partidarios en Gaudí y Güell».” (pg. 189). Esta cita ha sido rebatida por Enric Aragonès, quien afirma que los textos del Dr. Almera no llegan en ningún momento a esa conclusión. (Blog de Amigos del Museo Geológico del Seminario de Barcelona, set. 2011). Aquí la registramos como una muestra más de los delirios nacionalistas.

No tengo ninguna competencia técnica en cuestiones de arquitectura; sólo puedo acercarme a ella con el auxilio, siempre sospechoso, del gusto y el afecto. En este sentido debo decir que no me gusta Gaudí, como no me gustan los edificios religiosos góticos o renacentistas; prefiero las más humildes construcciones de época anterior. Estoy en la escala humana; y no en la de los dioses (o en la de los ricos poderosos que actúan y saquean en lugar de aquellos.) Entre la Sagrada Familia, o el San Pedro romano, me inclino por algunas de las iglesias románicas que pueden encontrarse en cualquier pueblo perdido de los Pirineos o de la meseta castellana. El recogimiento que se experimenta en estas iglesias (cuanto más primitiva, mejor) es imposible de lograr en aquellos otros espacios, grandilocuentes tanto como grandes. Curioso que Gaudí, tan aparatosamente creyente, no captara esa atmósfera. Y si la captó no se propuso reproducirla. Le seducía más el espectáculo teatral, creo. Pero me permito discrepar de una de las afirmaciones de Hensbergen: éste advierte que algunas de las obras de su biografiado «muestran una chabacanería a lo Disney, pero las mejores son tan sensuales como profundamente simples». No creo que el término simple pueda aplicarse (al menos en apariencia) a ninguna obra de Gaudí, un arquitecto que denostaba la «estéril línea recta» —que es, probablemente, el mejor ejemplo de la simplicidad; pero sí el de sensual. El follaje vegetal que recubre sus fachadas, los forjados retorcidos igualmente con formas inspiradas en la naturaleza, muestran un panteísmo evidente, aunque aquí, según Gaudí, es un fervor natural inspirado por Dios, con la intercesión de la virgen de Monserrat, su santa favorita.

El libro parece traducido de manera negligente. Su estilo es un tanto desmañado y en ocasiones confuso. Y contiene, además, algunos errores de bulto, que no creo puedan ser adjudicados al autor. Señalaré dos: Homenots, de Josep Plá, no es «una colección de retratos a plumilla» (pg. 169); es una serie larga (y desigual) de textos biográficos críticos que tiene como protagonistas a prohombres oriundos de Cataluña; tampoco La nacionalitat catalana es «el influyente periódico de Prat de la Riba» (pg. 229); es un texto, programático del nacionalismo catalán, publicado en 1906 por quien llegaría a ser primer presidente de la Mancomunidad de Cataluña. ¿Tuvo este libro algún corrector profesional?

Suscríbete para seguir leyendo

- Buenas noticias para los autónomos: recibirán una ayuda de 3.000 euros si cumplen con estos requisitos

- Montan el primer 'hotel' en Las Teresitas: la Policía desaloja una enorme caseta de campaña en la playa chicharrera

- Interceptado un patinete en Santa Cruz por transportar pollo, mechada y salchichas

- Nos conviene escuchar y ser parte de la solución, no del problema": la autocrítica desde el Reino Unido sobre el turismo en Canarias

- El food truck de Dabiz Muñoz, sancionado por la Policía de Santa Cruz y retirado al depósito por carecer de seguro

- Tarife, sobre el turismo en Canarias: "Necesitamos un turismo de mayor calidad, no el de pulsera y de 'todo incluido'

- El food truck de Dabiz Muñoz, en el depósito de Santa Cruz: estas es la multa a la que se enfrenta por incumplir la normativa

- El Ayuntamiento de Santa Cruz paga el agua, las bombillas y hasta el teléfono a las entidades ciudadanas