En la pared gris azulada de la que fue su casa de Santa Cruz de Tenerife, que ahora se llama del Perdón y que en su tiempo fue la calle del general Goded, número 7, dejamos escrito a bolígrafo algunos amigos esta leyenda: «Aquí vivió don Domingo mucho». Tiempo después, haciendo justicia, alguien añadió que igualmente vivió allí esos mismos años la compañera del querido maestro, Rosita Camacho. Los unieron el amor y la alegría también de compartir a muchísimos amigos que eran visitas esperadas, aunque no desdeñaron, si tenían la ventana abierta, otras que no fueran habituales.

Entre los que desfilaron por aquel territorio de conversación libre, y de discusión interminable, hubo también personajes de muy distinta procedencia artística, sentimental o política. Él era un discutidor nato, o eso decía, pero no aguantaba a botarates que le vinieran a sacar de las grandes ideas que marcaron su vida y que están en las músicas y en el emblema de la Revolución Francesa. Él mismo era fraterno, igualitario y partidario de las leyes que se dieran democráticamente los ciudadanos. El límite a su republicanismo sin duda estuvo en su acendrado amor a la Gran Bretaña, que incluía el respeto a Su Majestad la Reina. Cantaba con igual fervor la Marsellesa como el himno británico. A mediodía encendía una radio antigua, la misma con la que escuchaba las noticias de la BBC de Londres, para seguir (y a dirigir, a su modo, con una imaginaria batuta) los conciertos que hubiera. Era melómano sin remedio; cuando alguien iba a su casa y él encontraba que allí no había conversación posible, sentado debajo del retrato que le hizo Juan Davó miraba sin ver a los transeúntes que le importunaran en la casa mientras tarareaba cualquier melodía que se le viniera a la cabeza.

Nunca le escuché, al menos yo no le escuché, despotricar contra nadie; en todas las personas (menos en los botarates, que él no citaba por su nombre ni convocaba en las conversaciones) encontraba algún interés o alguna bondad, pero eso no lo convertía en un hombre tolerante a todas horas, pues muchas veces lo vi renunciar a reuniones o encuentros cuyos anfitriones le hubieran ofendido a él o a sus amigos a través de la burla o de la suficiencia.

Dentro de esa casa que desde su muerte, prácticamente, es un pequeño edificio gris y vacío de una de las calles del barrio alto de la ciudad, se sucedieron, pues, unas vidas singulares e inolvidables para muchísima gente. Cuando murió Rosita don Domingo dijo, al teléfono, que ya la vida no valía la pena, pero después de ese mazazo él siguió tratando de ser aquel elegante caballero que se guarda para sí las penas.

Muchos tienen, y es muy saludable que sea así, su particular recuerdo de don Domingo y de Rosita, como los llamábamos algunos. Lo conocí en Santa Cruz cuando yo era un muchacho que ya escribía en EL DÍA y ya lo había hecho en Aire Libre o La Tarde. Desde que lo saludé, en la calle del Castillo, junto a la librería La Prensa, tuvo la gentileza de decir que me conocía; acababa de salir de un infarto que mermó durante un tiempo la energía con la que desplegaba sus discusiones, pero ya repuesto siguió trabajando en sus colaboraciones con Insula o La Nación de Buenos Aires, y también con sus artículos dominicales en EL DÍA, a cuya sede acudía los viernes sobre todo a conversar con su pariente Nijota, el humorista que hacía de su ceniza interminable un modo más de la animada charla con su veterano pariente.

En esos artículos, que prosiguieron siendo tan modernos y vibrantes, entusiasmados, como los que escribió antes de la guerra (son memorables sus encuentros, por ejemplo, con Bertrand Russell, o su educada discusión con Alberto Sartoris). Ahí está el Pérez Minik que nos sedujo: el que quería saberlo todo de todo, el que, por otra parte, disfrutaba encontrándose, en bares o en casas, con gente de otras generaciones. Ese espíritu, que compartieron otros amigos suyos de la misma generación, como Pedro García Cabrera o Eduardo Westerdahl, nos formó a muchos en la tolerancia y en el deseo de que a los otros les fuera bien en todos los renglones de su vida.

Tras su muerte, en 1989, su gran amigo, y discutidor con él y como él, Pedro González, le hizo un retrato en el que, a partir de una fotografía de Carlos A. Schwartz, aparece fumando un cigarrito cortado. Él siempre fumaba esos cigarritos cortados, desde que tuvo el infarto. Ese cigarrito era para Pedro González la metáfora de un carácter: para qué tanto humo si con unas volutas ya bastaba. En la vida fue así. Ni un grito ni una hoguera. El fuego necesario y la energía suficiente para dar luz a las ideas. Ese cuadro del cigarrito está ahora en mi casa, por voluntad de su autor. Ahí está don Domingo, mirando de lado, esperando que viniera esa luz, ese hombre noble que nunca esperó nada a cambio. Todo lo hizo para ser siempre feliz con otros, respetándolos y queriéndolos como se quiere a los propios e incluso a los extraños.

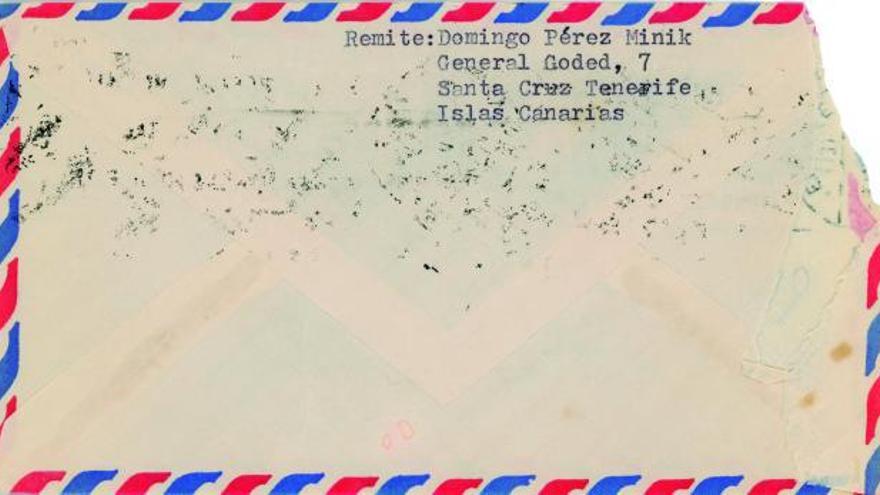

Y, ahora, las cartas. Durante los años que vivimos en Inglaterra (de 1974 a 1977, con interrupciones) mi mujer Pilar García Padilla y mi hija Eva don Domingo nos obsequió con cartas que se han guardado cerca de cincuenta años dentro de un viejo libro suyo. Ahora, este lunes, hubiera cumplido él 118 años, una edad tan respetable como para que ya se mereciera una calle en su ciudad, así como una importante celebración de su paso por la tierra. Durante mucho tiempo no tuve ánimo para releer esos recuerdos que él me enviaba, con consejos y reprimendas, cuando yo era un muchacho como algunos de los que han tenido ahora, en Tenerife, la iniciativa de rendirle homenaje como a él le hubiera gustado: poniéndole su nombre a un club para discutir de las ideas que van y vienen y se asientan si hay la voluntad de escucharlas y de compartirlas para refutarlas o para celebrarlas.

En este momento me pareció que sería interesante dar a la luz extractos de esta correspondencia privada que guardo como oro en paño y en la que él se muestra tal como era, feliz de contarles a los otros cómo veía pasar, a través de las ventanas de su generosidad, el mundo que tantas veces le dio la espalda pero ante el que él jamás mostró otra cara que la de la esperanza de que el día siguiente fuera mejor. Ahora sigue siendo el día siguiente, y él se sigue mereciendo lo mejor, aunque era un hombre que jamás pidió nada a cambio de todo lo que nos dio a tantos.