Si tengo que mirarme en el espejo de la anglofilia he de reconocer que siempre he bebido una taza de té menos de la cuenta. También es verdad que, para mí, beber té es una tendencia cíclica, no una pasión, y aunque los ciclos se hayan producido a lo largo de toda una vida no existe nada en ellos que se pueda parecer a la constancia. Más bien, como se desprende del propio significado de la palabra, a la intermitencia. Pero me gustan esos tés negros indios cargados, los Earl Grey con bergamota o los darjeeling. En cuanto a China y Japón, agradezco la estimulación pausada de los tés verdes. Alguna vez he llegado a pensar que, en realidad, el té me agrada más como postura que como bebida. Pero tampoco es del todo así, disfruto de una buena taza de té sin que, en mi caso, sea una víctima de la manipulación que llevó a un pueblo a consumirlo sin descanso, hasta sobrepasar al café.

Cuando Samuel Pepys probó su primera taza de té, en 1660, la “bebida china” era una novedad cara, promocionada principalmente por sus cualidades medicinales. En el momento de la Restauración, los británicos bebían diez veces más café que té. En 1730 esa posición se había invertido y comenzaba la gran historia de amor británica con esta bebida. Durante los siguientes años, el first flush quedaría indisolublemente ligado a la identidad nacional.

Cuando George Orwell definió al inglés en 1941, señaló el fútbol, el pub y una buena taza de té. Como bien explica Ignacio Peyró en Pompa y circunstancia, el mejor diccionario sentimental de la cultura británica que se ha publicado fuera del Reino Unido, ha sido la excusa de la sociabilidad y ha servido para perforar el hielo inevitable que generan dos ingleses nada más juntarse. Sin embargo, esta noción hogareña del té como brebaje patriótico y saludable fue cuidadosamente manipulada para promover los intereses del Imperio. Aunque no lo parezca, Gran Bretaña llegó relativamente tarde a la fiesta del té. Los holandeses, franceses y portugueses se aficionaron a él por primera vez en China en el siglo XVII y lo presentaron a sus rivales comerciales británicos. La sed de estos últimos por el té chino creció a lo largo del siglo XVIII, aunque no fue universalmente adorado. El filántropo Jonas Hanway calificó el té como una “costumbre ociosa” —“la gente que toma té pierde la mitad de la tarde”, decía el tío Giles en Una danza para la música del tiempo, de Anthony Powell, una de las grandes novelas británicas del siglo XX— y un “gasto absurdo” en 1756, mientras que en 1822 William Cobbett lo definió como “agente destructor de la salud”. Sin embargo, el movimiento por la templanza adoptó astutamente el té como una alternativa saludable al alcohol y ganó miles de adeptos para su causa en las celebraciones masivas que se celebraron en pasillos y fábricas desde la década de 1820. A medida que creció el hábito nacional, junto con la introducción del ritual social de la tarde, el afternoon tea, aumentaron los temores de que un país dependiese demasiado de China. Así, el descubrimiento en la década de 1820 del cultivo silvestre de té en Assam, en la India controlada por los británicos, fue recibido con euforia en los círculos gubernamentales. Durante los siguientes setenta años, los intereses políticos y comerciales se combinaron para el cultivo en todo el sur de ese país, al mismo tiempo que promovieron el apetito británico por el té indio a través de una sofisticada campaña de marketing.

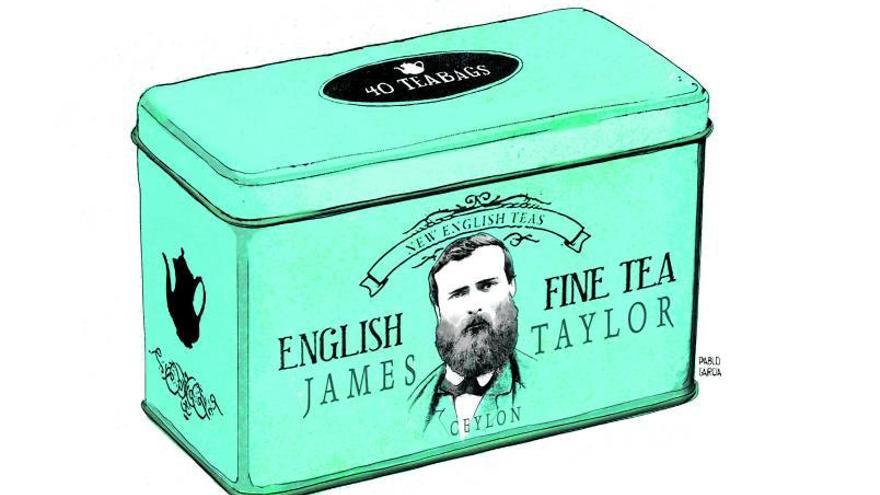

Esta conversión no fue fácil ya que, inicialmente, los gustos británicos encontraron que el té negro era demasiado amargo y fuerte. Por lo tanto, los fabricantes mezclaron té de la India, y más tarde de Ceilán, con la conocida hoja china para educar los paladares británicos. Al mismo tiempo, los publicistas denigraron el té chino como insalubre, mientras promocionaban el “té Imperio” como más puro, limpio y patriótico. Aun así, no fue hasta 1887 que las importaciones de té de Ceilán y de la India superaron a las de China. James Taylor es en gran parte desconocido en su Escocia natal, pero en Sri Lanka fue venerado como el “padre del té”. Después de haber dejado su tierra natal cuando era adolescente, para no volver nunca más, Taylor introdujo el té en Ceilán (como se conocía entonces a Sri Lanka) en la década de 1860 y fue casi el único responsable de su éxito. La adicción al té británico disminuiría pasados los cien años, a medida que aumentaba el consumo de café. Pese a ello y hoy en día, Gran Bretaña es la tercera nación más consumidora de té del mundo, después de Turquía e Irlanda.

El famoso five o’clock tea, que generalmente se toma a las cuatro, lo inventó, según dicen, a principios del siglo XIX en Belvoir Castle la séptima duquesa de Bedford, sensiblemente alterada por la abstinencia que sigue al ligero almuerzo y con el desayuno formando ya parte de su memoria histórica. Pero Anna de Bedford no contaba en aquella languidez del ayer con la ansiedad del hoy y fijó una hora más tarde la copiosa merienda que rodea el té, de lo que ahora acostumbran los londinenses, en particular, y ciertos ingleses, en general. Londres ha ido imponiendo la moda, en vista de lo poco que les cuesta a los ingleses adelantar los relojes. El té forma parte en Gran Bretaña de la cocina tradicional. Y existen dos variantes. El low tea de la duquesa de Bedford, con la bollería de procedencia escocesa (scones) o inglesa (crumpets), los sándwiches o los patés de pescado, todo ello, entre las cuatro y las cinco de la tarde, in the afternoon. En el Palm Hall del hotel Ritz o en la Drawing Room, del Flemings Mayfair, se encuentran dos versiones clásicas y majestuosas de este servicio. Hay decenas de ellas alternativas en todo Londres y en otras ciudades inglesas. Pero también está el high tea o meat tea, que hace las veces de cena en ciertos hogares.